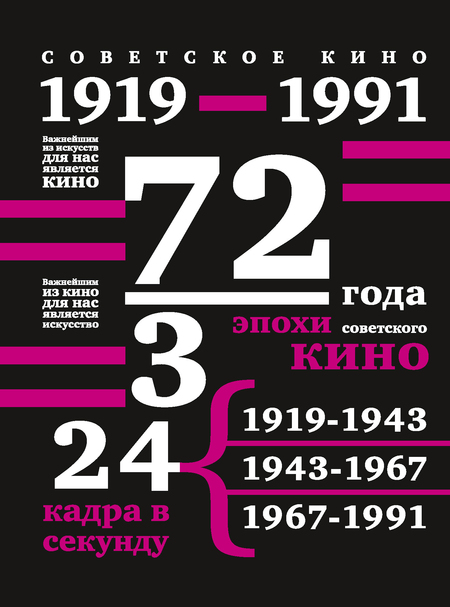

Советское кино. 1919–1991

1919 и 1991. ХХ век сыграл с советским кинематографом в эту цифровую анаграмму — видимо, взяв пример с самого кино, суть которого — игра. Игра звука и цвета, актеров и образов, таланта и критики, идей и идеологии… Авторы издания решили воспользоваться ее правилами. Нам представилось, что игра эта — в историческом контексте — прошла в три этапа: в 1919 году начало первому положили слова о «важнейшем из искусств; коренной перелом 1943 года в Великой Отечественной войне совпал с окончательным торжеством „имперского“ стиля — вплоть до введения погон в Советской Армии; к 1967 году сошли на нет надежды на социализм „с человеческим лицом“ — впереди была Прага 68-го; в 1991-м игра закончилась — вместе с государством, ее породившим.

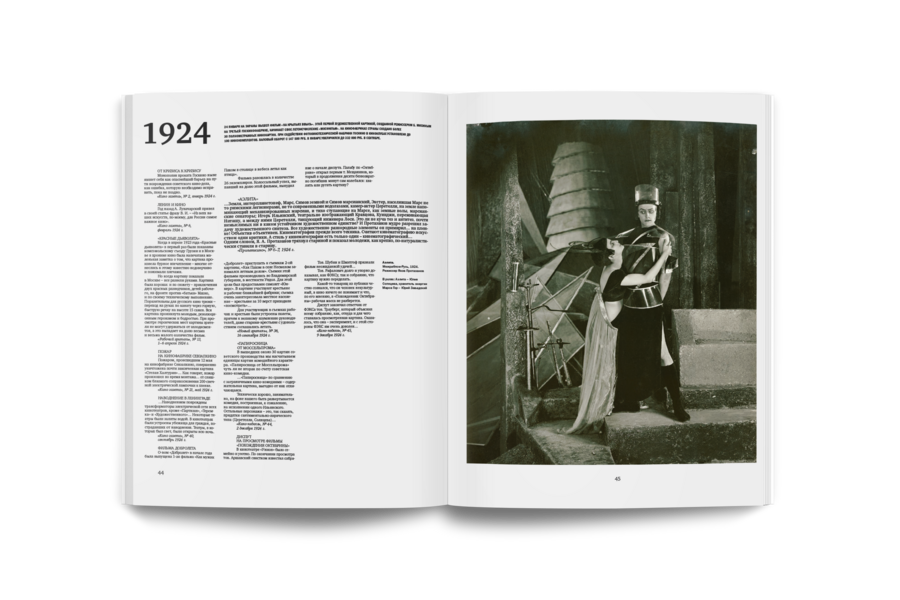

АЭЛИТА

…Земля, интерпланетонеф, Марс, …Экстер, населившая Марс не то римскими легионерами, не то современными водолазами, камер-актер Церетелли, на земле напоминающий механизированных марсиан, …Игорь Ильинский, театрально изображающий Кравцова, Куинджи, переживающая Наташу, а между ними Церетелли, танцующий инженера Лося. Это ли не куча тез и антитез, почти немыслимых ни в каком устойчивом художественном единстве? И Протазанов мудро разрешил задачу художественного синтеза. Все художественно разнородные элементы он примирил… на пленке! Объектив объективен. Кинематография прежде всего техника. Считают кинематографию искусством одни критики. А стиль у кинематографии есть только один — кинематографический…

БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН

…Это первая безукоризненная фильма не только для Госкино, но и для всей нашей кинематографии. …Как Эйзенштейн заставил говорить «Великого немого»! Дать в краткой рецензии хотя-бы сжатую характеристику приемов талантливого постановщика невозможно. Здесь Эйзенштейн заставил играть каждый квадратный миллиметр пленки, каждый предмет, каждую деталь. Здесь он создал высоко художественные образы, стоящие над зрительным образом кино, образы заставляют не только видеть, но и слышать. Показ детали, характеризующей общее, и многоликой массы, единой по устремлению, но различной по биопсихической реакции, — вот два основных приема, которыми Эйзенштейн воздействует на зрителя…

ЧАПАЕВ

Советский зритель увидел, наконец, на экране картину, воскрешающую с потрясающей правдивостью и художественной выразительностью незабываемые дни тяжелой борьбы, а советская кинематография одержала блистательную победу на том участке, где до сих пор она терпела поражения. Трудно без волнения писать об этой картине, как невозможно без волнения смотреть ее. С первого же кадра картина захватывает зрителя и держит его в напряжении до конца, доводя до предела эмоциональность его восприятия. Зритель забывает о том, что он видит это все на экране. Такова сила художника, — он заставляет жить вместе с героями, волноваться вместе с ними и за них, болезненно переживать неудачи и неистово радоваться победе…

ВОЛГА-ВОЛГА

В фильме «Волга-Волга» режиссера Г. В. Александрова плыл по Волге старинный пароход «Севрюга». На нем проваливался сквозь палубу актер Ильинский, играл веселую песню оркестр, и трубы музыкантов сверкали на солнце… Внутреннюю пустоту своего сценария Г. Александров вынужден был заполнять гротеском, эксцентрикой и многими весьма однообразными трюками. Фильм «Волга-Волга» поэтому питали не традиции высокой комедии с ее строгим сюжетом и мастерской интригой, а приемы-штампы буржуазного ревю, варьетэ, пустого водевиля с часто переодевающейся травести. Творчество пошло по пути подражания. Советские музыкальные комедии, заставляя зрителя смеяться, должны развивать в нем хороший вкус. Посмотрев же фильм «Волга-Волга», зритель скоро забудет о путешествии на «Севрюге».

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

Давно уже, пожалуй, со времен прекрасных комедий Григория Александрова, не видели мы в кино такого яркого, нарядного, наполненного искрометным весельем зрелища. В «Карнавальной ночи» много музыки, много блестяще поставленных эстрадных номеров, много света, ярких красок, остроумных ситуаций, смешных трюков, а главное — великолепно передана атмосфера праздника, атмосфера оптимизма, молодого задора, бодрого веселья. На экране мы видим и большие эстрадные оркестры, и танцевальные пары, и квартеты, и трио, выступления солистов, сложные массовые сцены… Можно только удивляться, как сумел молодой режиссер Эльдар Рязанов, у которого за плечами всего лишь один фильм-концерт, поставить такое сложное и в то же время такое цельное произведение киноискусства…

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА

…В фильме «Девять дней одного года» показаны интересные и оригинальные образы молодых ученых — наших современников. Но главным его достоинством является то, что он показывает коллектив деятелей науки. Его герой — научный коллектив, общими усилиями прокладывающий новые пути в науке. …Уровень современной науки, ее техническая оснащенность таковы, что самый гениальный одиночка не может без сотрудничества с коллективом осуществить открытие. В фильме мы видим подлинную, неприкрашенную жизнь научного коллектива. Участники его, даже находясь на производстве, подчас занимаются весьма отдаленными от науки вещами: слушают трансляцию футбольного матча, ухаживают за девушками, одалживают пятерку до зарплаты. И при всем том люди эти одержимы своим делом…

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

…Пустынно на территории Покровского монастыря, раскинувшегося на окраине Суздаля. Около одного из каменных зданий — автобусы киносъемки. В большом сводчатом зале — бывшей трапезной — установлены юпитеры. Теперь это «княжеские палаты», украшать которые призваны живописных дел мастера. Появляется молодой Рублев — Солоницын, высокий, со светлой бородкой, в монашеской одежде. Усталые глаза светятся добротой. Актер расхаживает перед кинокамерой, стремясь собраться внутренне для очень важного и страстного монолога. Он начинает внезапно, как озарение: «Любовь долготерпит, милосердствует, не превозносится, не гордится… Не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…» Вновь и вновь повторяется репетиция перед съемкой…

БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА

Нет, что ни говорите, а Леонид Гайдай умеет рассмешить нас. Только вот смысла маловато в этой безудержно веселой кинокомедии «Бриллиантовая рука». Зато есть трюки. Много-много старых-престарых трюков, рассчитанных на зрителей не очень высокого интеллектуального уровня. …«Бриллиантовая рука» не только не открыла ничего нового, она и прежние-то наши недостатки так добродушно изобразила, что волей-неволей начинаешь думать, а не заключена ли вся мудрость суетного нашего века в железобетонной формуле «Дворник — друг человека»? Комедия «Бриллиантовая рука», конечно, во многом уступает предыдущим фильмам Леонида Гайдая.

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

…Многодневное «путешествие» по двенадцати сериям не было утомительным, наоборот, каждую серию ждали. Правда, это позволяло порой видеть некоторые драматургические просчеты, длинноты в фильме… и многочисленные ответвления сюжета, иногда снижающие драматизм, уводящие в сторону от главной линии действия. Быть может, излишне затянута история с Кэт (да к тому же в ней просто неудачен образ Рольфа). И, наоборот, иногда главный герой легко выходит из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Впрочем, общая оценка идейно-художественных достоинств фильма «Семнадцать мгновений весны», несомненно, положительная…

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Телезритель (а кто теперь не телезритель?) был заинтересован предстоящей рязановской премьерой… Прошлые удачи Эльдара Рязанова — комедиографа, игривое двойное название фильма, блестящее созвездие актеров (Б. Брыльска, А. Мягков, Ю. Яковлев, А. Ширвиндт, А. Белявский и др.), музыка М. Таривердиева — все заставляло ожидать интересного зрелища. И — скажем сразу — эти ожидания оправдались. Сейчас много говорят о специфике телефильма. Новый фильм Рязанова действительно телевизионный: он вошел в каждую новогоднюю квартиру, где стоит такая же, как на экране, нарядная елка, где такая же («ирония судьбы!») планировка и даже мебель. Зритель смотрел эту новогоднюю историю, сидя за своим новогодним столом. Все это, очевидно, входило в расчет режиссера.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 1979-1986

— Дорогой Шерлок! Это правда, что вы видели собаку Баскервилей? — спросил доктор Ватсон. — Попробуйте, Ватсон, вы еще и не такое увидите!!! — ответил Холмс, протягивая доктору свою трубку.

Из русских народных анекдотов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне

АССА

Те, кому приходилось бывать на рок-концертах, знают, что необычная, будоражащая атмосфера возникает задолго до того момента, как динамики взрываются первыми звуками… Спрашивающие лишний билетик, милицейские машины на площади и тщательно охраняемая выгородка, отделяющая счастливых обладателей билетов от всех прочих… Эту знакомую картину можно было наблюдать и у входа Дворца культуры Московского электролампового завода, где проходил арт-рок-парад «Асса». Ступивших на первую же ступеньку встречает плакат: «Асса» — в массы!»… Выступая на пресс-конференции, С. Соловьев сказал: «Любовь к новому искусству родила желание нового контакта, нового принципа общения со зрителем».